第11回(平成23年度)山崎貞一賞 材料分野

リチウムイオン二次電池の開発とその実用化

| 受賞者 | ||

|---|---|---|

| 吉野 彰 (よしの あきら) | ||

| 略歴 | ||

| 1972年 | 3月 | 京都大学 工学研究科 修士課程 修了 |

| 同年 | 4月 | 旭化成(株) 入社 |

| 1992年 | 3月 | イオン二次電池事業推進部 商品開発Gr長 |

| 1995年 | 8月 | (株)エイ・ティーバッテリー 技術開発部 担当部長 |

| 2001年 | 5月 | 旭化成(株) 電池材料事業開発室長 |

| 2005年 | 8月 | 旭化成(株) 吉野研究室長 |

| 現在に至る | ||

授賞理由

現在全世界で爆発的に普及している携帯電話やノートパソコン等のモバイル機器の開発過程において、小型軽量・大容量の充電可能な電池(二次電池)の開発は常に切望されている問題であった。1985年、吉野彰氏は、従来の二次電池の問題点を解決し、更に現在まで広く普及しているリチウムイオン二次電池の基本概念を確立した。

従来の水系電解液を用いた二次電池は起電力が低く、大容量化に限界があった。また、非水系電解液で電極に金属リチウムを用いる二次電池は大容量化が期待されたが、安全性や劣化の問題から実用化には至らなかった。

吉野氏は、1980年代初頭既に有効な電極材料としての可能性が見出されていたコバルト酸リチウム(LiCoO2)を正極に用い、負極に従来の金属リチウムではなく炭素材料を用いることで、現在のリチウムイオン二次電池の基本概念を確立した。更に、集電体、セパレータ等の電池を構成する各種の要素技術もすべて吉野氏が開発したことによって、1990年代初頭、リチウムイオン二次電池の実用化がなされた。

現在、1兆円を超える市場規模の大きさは、吉野氏が開発した基本概念なしには語ることはできず、社会に与えたインパクトは計り知れない。

以上の理由により、吉野彰氏を第11回山崎貞一賞材料分野の受賞者とする。

研究開発の背景

表1は電池の分類を示すものである。まず、使い捨ての一次電池と充電再使用する二次電池に分類される。また、電池に用いる電解液(イオンを含んだ溶液)が水系電解液と非水系(水の替わりに有機溶媒を用いたもの)に分類される。

これまでの電池には水系電解液が用いられてきたが、水の電気分解が起こる1.5V以上の起電力を得ることが不可能であった。電池の小型軽量化を実現するためには起電力を高くすることが必須であり、そのために1958年に提案されたのが非水系電解液である。この非水系電解液を用いた一次電池(負極は金属リチウム、正極は二酸化マンガン又はフッ化カーボン)は1970年初頭に極めてスムーズに商品化がなされた。

一方、1980年頃から小型・軽量な二次電池に対するニーズが高まり、金属リチウムを負極に用いた非水系二次電池の研究開発が盛んに行われたが、その商品化は極めて難航した。その理由は負極に用いる金属リチウムに起因する電池特性劣化と安全性の問題にあった。この問題点を克服して登場してきたのがリチウムイオン二次電池である。

業績内容

吉野は導電性高分子ポリアセチレンを非水系二次電池の負極に用いるという着想で1981年から新型二次電池の研究を開始した。最終的には負極材料はポリアセチレンと同じπ電子化合物であるカーボン材料に変わり、現在のリチウムイオン二次電池を生み出した。

吉野が開発したリチウムイオン二次電池とは、 カーボン材料を負極活物質にし、リチウムイオン含有金属酸化物(LiCoO2)を正極とする“非水系二次電池”のことである。その電池反応式は図1に示す通りである。

図1 リチウムイオン二次電池の電池反応式

充電で正極材料LiCoO2からLiイオンが脱離し、負極材料カーボン(C)にLiイオンが吸蔵され、この電気化学的反応で電子が正極から負極に流れ込む。放電はこの逆反応となる。従来の二次電池とは基本的に異なり、化学反応は一切伴わずイオンと電子のみが関与する新しい概念の二次電池である。

吉野の第一の業績は図1で示される新型二次電池の正負極の組み合わせを見出した点にある。特に負極に金属リチウムを用いずに、カーボン材料にすることにより、従来の安全性という大きな問題点を克服した点にある。しかも、この正負極の組み合わせで4.2Vという高起電力を実現し、小型・軽量化なリチウムイオン二次電池という新型二次電池を世に出した。

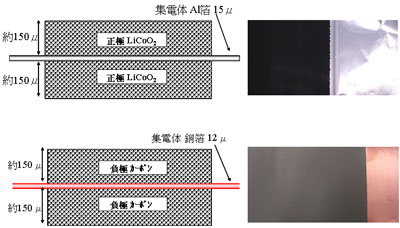

図2 リチウムイオン二次電池の電極構造

更なる業績は図2に示すリチウムイオン二次電池特有の電極構造を開発したことである。集電体にアルミ箔(正極)、銅箔(負極)を用いるという従来の電池とは全く異なる電極構造にすることにより、高起電力とともに高出力(大電流を流せること)という重要な電池特性を実現した。

本業績の意義

リチウムイオン二次電池の開発により、二次電池の小型・軽量化が実現した。図3は二次電池 のエネルギー密度の比較を示したものである。

図3 二次電池のエネルギー密度比較

リチウムイオン二次電池は、従来のニッカド二次電池、ニッケル水素二次電池などの水系二次電池に比べ、体積ベース、重量ベースともに約3倍のエネルギー密度を有しており、二次電池の小型・軽量化が実現した。

リチウムイオン二次電池の実用化は、携帯電話やノートパソコンなど数々の電子機器の飛躍的な普及を強力に後押しした。それにより社会のIT化が加速され、今日では世界中のどこからでも通信でき正確な情報が得られるというIT社会の実現に大きく貢献してきた。

図4 リチウムイオン二次電池の市場規模

また、リチウムイオン二次電池は図4に示すように約1兆円の新規な市場を創出した。

人類にはエネルギー問題や環境問題の大きな課題がある。この課題解決にリチウムイオン二次電池は、これから更に重要な役割を果たさなければならない。

例えば電気自動車の普及が始まりつつあり、リチウムイオン二次電池の利用が急速に進んでおり、省エネと環境保全への大きな貢献が期待されている。

電気エネルギー分野では、再生可能エネルギーを効率的に利用するために、蓄電装置を組み込んだスマートグリッドシステムを活用する試みがなされている。発電量が不安定な太陽光・風力発電など再生可能エネルギーの利用には蓄電装置が不可欠であり、リチウムイオン二次電池にも大きな期待が寄せられている。

リチウムイオン二次電池という日本発の技術は電池産業のみならず、広く産業を支える基盤技術の一つともなり、それに対する吉野の貢献は極めて大である。