第19回(令和元年度)山崎貞一賞 計測評価分野

ウェアラブル光トポグラフィを用いた脳機能画像計測技術の開発と実用化

| 受賞者 | ||

|---|---|---|

| 牧 敦 (まき あつし) | ||

| 略歴 | ||

| 1988年 | 3月 | 慶應義塾大学 理工学部 卒業 |

| 1990年 | 3月 | 慶應義塾大学 理工学研究科 修了 |

| 1990年 | 4月 | 株式会社日立製作所 中央研究所 入社 |

| 1997年 | 3月 | 慶應義塾大学 博士(工学)取得 |

| 2010年 | 4月 | 株式会社日立製作所 新事業開発本部 |

| 2013年 | 4月 | 株式会社日立製作所 基礎研究所 |

| 現在に至る | ||

| 受賞者 | ||

|---|---|---|

| 木口 雅史 (きぐち まさし) | ||

| 略歴 | ||

| 1981年 | 3月 | 大阪大学 理学部 物理学科 卒業 |

| 1983年 | 3月 | 大阪大学大学院 理学研究科 修了 |

| 1983年 | 4月 | 株式会社日立製作所 入社 |

| 1985年 | 8月 | 株式会社日立製作所 基礎研究所 |

| 1995年 | 3月 | 大阪大学 博士(理学)取得 |

| 2019年 | 4月 | 株式会社日立製作所 再雇用 |

| 現在に至る | ||

| 受賞者 | ||

|---|---|---|

| 佐藤 大樹 (さとう ひろき) | ||

| 略歴 | ||

| 1998年 | 3月 | 国際基督教大学 教養学部 卒業 |

| 2000年 | 3月 | 東京大学大学院 総合文化研究科 修了 |

| 2000年 | 4月 | 株式会社日立製作所 入社 |

| 2006年 | 3月 | 慶應義塾大学 博士(工学)取得 |

| 2018年 | 4月 | 芝浦工業大学 システム理工学部 教授 |

| 現在に至る | ||

授賞理由

受賞者は、牧氏らが世界に先駆けて開発に成功した大脳皮質の脳活動を無侵襲画像計測する光トポグラフィ法をさらに発展させて、ウェアラブル光トポグラフィ装置を開発し実用化に成功した。すなわち、単一の光源駆動回路により複数半導体レーザ光源を時分割スイッチングするハードウェアと、頭皮・脳血流信号分離機能を有する、ウェアラブル光トポグラフィ装置を開発・実用化したことで、複数人の同時計測を可能とし行動・社会心理学分野にも貢献している。また、医・工・心理の連携により、短期記憶部位の活動から抑うつ気分状態を客観的に計測する技術を開発した。

また、研究・医療機関や他企業と国際的に協力して、本計測・評価技術の学術・民生応用、脳神経外科(2003年・てんかんの焦点検査)、精神科(2014年・抑うつ症状の鑑別診断の補助)の検査の保険適用、および、JEITA規格AE5010(2012年)の成立、IEC規格80601-2-71(2015年)の発行に貢献した。

以上の理由により、牧氏、木口氏、佐藤氏の三氏を第19回山崎貞一賞計測評価分野の受賞者とする。

研究開発の背景

1930年代には、生体内で最も多いタンパク質であるヘモグロビン(Hb)について、その酸素化状態を分光学的に計測できる可能性が見出されていた。牧は、この知見に着目し、光を使った新しい生体計測技術の開発を1990年代から開始した。特に脳を計測対象として選んだのは、21世紀の社会課題解決には人間の情報が欠かせないと考えたからである。研究を開始した当初は、CT技術と組み合わせた、透過光による断層撮像法の開発に取り組んだ。しかしネズミのような小動物の脳では何とか計測できたが、人間のような大きな生物に対しては生体内の光散乱と吸収の相互作用が強く、どうしてもうまくいかなかった。

一方、脳機能計測技術に関しては、1990年にfunctional Magnetic Resonance Imaging(fMRI: 機能的核磁気共鳴法)の基本原理となるBOLD(Blood Oxygenation Level Dependent)が発表された。この原理を用いることで、無侵襲的に人の脳活動部位を観測することができるようになった。当時はまだ脳機能の研究は潮流となっていなかったが、fMRI技術はその後の脳研究の発展に大きく寄与した。

このような状況の中、牧はHbの酸素化状態を利用したfMRIの研究に触発され、脳の最も外側にある大脳皮質であれば、光でもHbの酸素化状態を計測できると考えた。そして、「断層画像化技術」から「反射型配置による脳機能の画像化技術」へ、研究方針を大きく転換した。

業績内容

1995年、牧は、大脳皮質の機能地図の可視化を目指して「光トポグラフィ法」を開発し、拡散光を用いた脳機能の画像計測を世界で初めて実証した。

光トポグラフィ法とは、脳の表面の大脳皮質の活動に伴う脳血流の変化、すなわち、血液中の酸素化Hb及び脱酸素化Hbの脳組織中の量の変化を、拡散光により画像化する技術である。そして、脳機能地図の可視化を実現するために最も基本的な多点計測方法として、照射点と検出点とを相互に格子型に配置した配列方法が考案された。この配置では、1つの光検出点に4箇所の光照射点から光が入ってくる。また、分光特性の異なる酸素化Hb及び脱酸素化Hbを計測するには2波長を用いなければならない。

そのために、光源を電気的に符号化し検出器の出力信号を復号化する多チャンネルロックイン方式を考案し、2波長多点の同時計測の問題を解決した。本技術によって、多波長・多点同時計測が小型・低価格の装置により可能となり、大脳皮質の活動に伴う血流変化を無侵襲、実時間で観測できるようになった。

その後、木口らは、ヘルスケア分野への脳科学応用を目指し、ウェアラブル光トポグラフィ装置の開発を開始した。このときの主な開発項目は、以下の3点である。

- (1)

- 装置の安全な小型軽量化・省電力化技術: 適切な波長のレーザ光源、時間分割したパルスを更に高周波で変調したロックイン検出法の開発により、小型化と高感度の両立を実現した。

- (2)

- 頭皮−脳血流分離技術: 光が到達する深さは光源−検出器間距離に依存するため、複数の光源− 検出器間距離を設定し、深さ分離する新しいアルゴリズムを開発した。

- (3)

- 複数脳同時計測技術: 複数のウェアラブル光トポグラフィを一つのPCで制御する機能を開発し、光脳機能計測技術としては初めて、2人の脳の相互作用の観察に成功した。

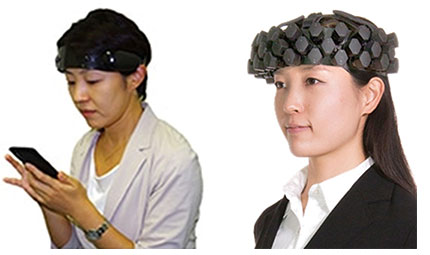

これらの技術開発を基盤として、様々なタイプの光トポグラフィ装置が開発されている(図)。

技術開発と並行して、牧らは、脳科学の社会実装に向けた応用研究に取り組んだ。例えば、脳・神経科学の分野において、従来は困難だった新生児や乳幼児の言語機能の計測を実現し、発達脳科学の勃興に寄与した。これは、発達に沿って認知機能や社会性を育む乳幼児用の知育玩具の科学的開発法の社会実装に繋がった。広義の教育分野への脳科学応用である。

さらに、佐藤らは健常者における脳活動の多様性に着目し、脳活動の個人差を利用した心的状態評価技術の開発に取り組んだ。代表的な研究成果として、人間らしい高次機能と密接に関連すると言われる前頭前皮質の活動と気分状態が相関することから、質問紙に頼らない心の計測方法を提案した。この研究では、脳活動以外の血行動態の影響を受けないよう、同じ計測部位において、質的に異なる2種類の脳活動信号の差異を指標化する方法を考案した。この脳活動信号の計測方法によって、心の生物学的な計測・評価が可能であることを示した。

本業績の意義

高度な自動化技術が波及していく社会において、少子高齢化や世界規模の文化的摩擦など人間に起因する複雑かつ様々な社会課題が顕在化してきている。受賞者らの開発してきた本技術や活動は、世界の核心的な社会課題である脳疾患・教育・こころの問題に対応するためのキーとなりつつあり、脳科学の産業応用もリードし始めている。今後、第5期科学技術基本計画で提言された、経済発展と社会課題解決の両立を可能とする人間を中心とした超スマート社会の実現(Society5.0)を可能とする基盤技術の一つとして、本技術および本技術がもたらす知見の新たな展開と社会貢献が期待される。

|

(a) ウェアラブル光トポグラフィ (HOT-1000: NeU社製) |

(b) ウェアラブル光トポグラフィ (WOT-HS: NeU社製) |

図 ウェアラブル光トポグラフィの製品事例