STD-NMRによる生体分子間相互作用の解析(C0691)

低分子-タンパク質間相互作用の有無・強弱を分析

概要

飽和移動差(STD : Saturation Transfer Difference) NMRは、タンパク質と相互作用を示す低分子化合物を識別するNMRの分析法の一種で、薬剤のスクリーニング等に大きな威力を発揮します。本資料では、実際にSTD-NMR測定を用いて複数の化合物群より特定のタンパク質と相互作用を示す化合物を同定した事例を紹介します。

STD-NMRの原理

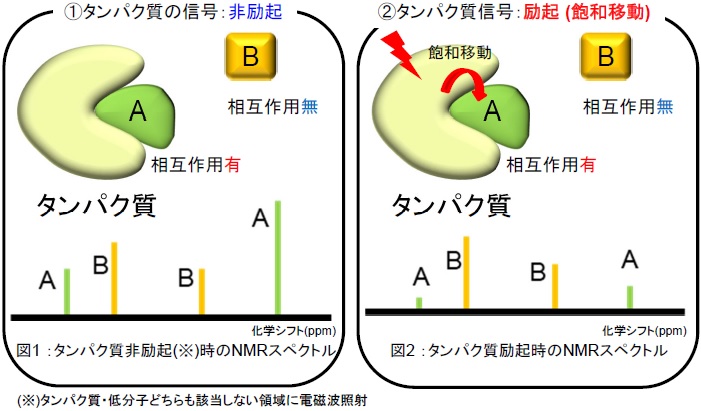

STD-NMRでは電磁波パルスにより選択的にタンパク質の信号を励起・飽和させると、この飽和がタンパク質と相互作用のある低分子に移動します(飽和移動)。飽和移動した低分子はNMRスペクトルにおけるピーク強度が減少します。飽和移動させた場合とさせていない場合の差スペクトルをとることで、タンパク質と相互作用を示す化合物を識別することが可能となります。

STD-NMRによる生体分子間相互作用の解析

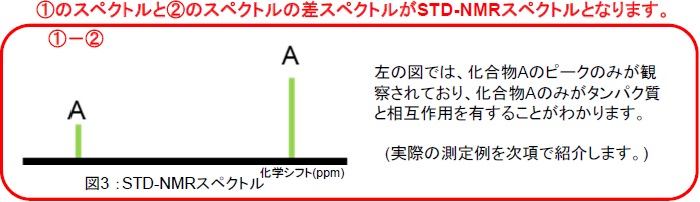

本事例ではタンパク質であるウシ血清アルブミン(BSA)と2型糖尿病治療薬ミグリトール、心不全や腎疾患等に適用される医薬品であるフロセミドのほか、生体分子としてL-グルタミン、L-アスコルビン酸をそれぞれ微量ずつ混合した溶液を試料として、STD-NMR分析を行った結果を紹介します。

通常の¹H-NMRでは、ミグリトール、フロセミド、L-グルタミン、L-アスコルビン酸由来のピークが観測される一方で、STD-NMRではフロセミドのピークのみが観測されています。この結果より、これらの化合物の中ではフロセミドがBSAとの相互作用を有することがわかりました。

本実験では、超低温プローブを用いることでわずか50μgのフロセミドで相互作用を検出することができました。

| MST技術資料No. | C0691 |

|---|

| 掲載日 | 2023/03/16 |

|---|

| 測定法・加工法 | [NMR]核磁気共鳴分析

|

|---|

| 製品分野 | バイオテクノロジ

医薬品

化粧品

食品

|

|---|

| 分析目的 | 化学結合状態評価

その他

|

|---|